ぜひ、体感してくださいネ! 人間・自分自身の中に、すごい世界が広がっていることを!

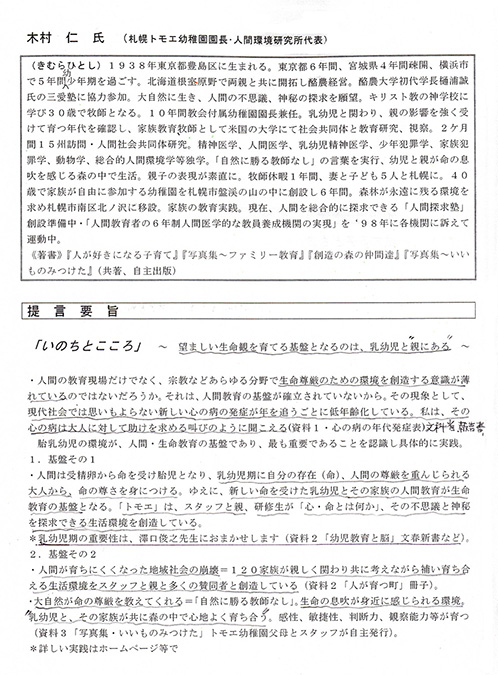

木村 仁

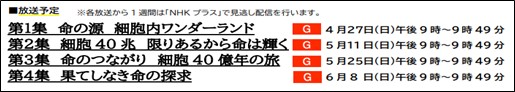

BS NHKスペシャル・人体Ⅲ

・人間・自分の想像を超えた世界が少しずつ見えてくる!

・園長は、生きている限り人間・自分を見続けます。だって!新しい発見の連続だから。人間・自分の尊厳、人権、道徳、倫理、良心などの発見の出発点だから。人間って、神秘ですごい存在!

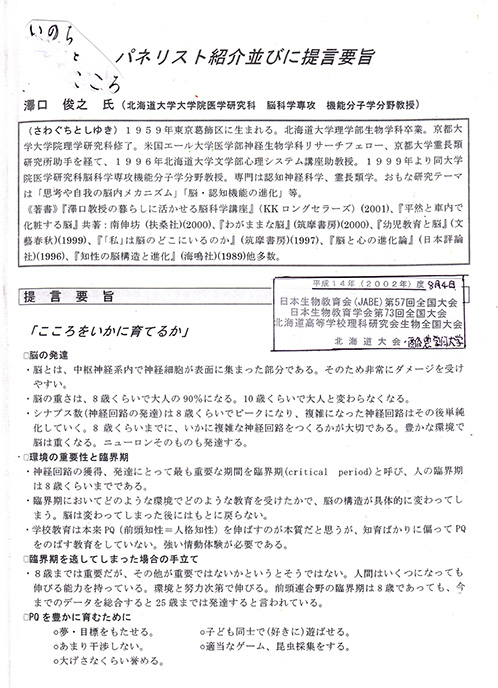

日本生物教育学会シンポジウム

米澤正人

8月4日(日)は日本生物教育学会が酪農学園大学で開催され、園長はそのシンポジウムに招かれていてその手伝いに行ってきました。テーマは「いのちとこころ」です。シンポジストは、大学、高校、小学校の先生と幼稚園関係者としての園長の4人です。 (後で聞いたところによると、学会員である、ある卒園生の伯母がそのテーマだったら園長しかいないと推薦してくださったそうです)

今回のシンポジウムでの園長の発表は、出だしから声の感じ、態度から何か強い決心のようなものを感じました。それは、最初はTVhのニュース報道ビデオの放映でしたが、始まる前に「最後に私が言っている言葉を聞き逃さないようにお聞きください」と言ったところや、4人のパネリストが発表し終わったあとに「これだけは言わせてください」と、心の病の発症表についての説明と『センス・オブ・ワンダー』からの引用で「死をどう受け止めるかでいのち、生命への取り組みが決まる」と言った時の態度にも感じられました。それはたぶん、内容が「いのちとこころ」という人間にとっての最も重要なテーマだったということ、そしてあとにも述べますが、園長自身まえから会いたがっていた澤口俊之北大医学部教授との初めての出会いで彼にどうアピールできるかということがあったからだと感じていました。(発表時間が15分という短さもあったと思います)

ビデオの若干の説明のあと、写真集より、子どもが冬の海に入っている場面、蛇を持って遊んでいる湯面、山のブランコに乗っている場面を映し、子どもの好奇心の強さとそれを十分に満たすこと、人間の感性を養いいのちの尊厳を教えてくれる自然の重要性について話しました。

そのあとの話は、乳幼児期がベースでなければならないはずの教育環境が、現代はそこが一番ないがしろにされ、そのもろい土台の上に小学校以後の教育が置かれているという教育環境の構造的問題(ただ、園長は自身にも乳幼児をあなどっている自分があり、そういう自分と闘ってもいると述べていました)、乳幼児期に本音を表現して生活できることで、その人のあるべき姿が表現されていくという渡辺久子さんの「心の構造」の話、それが実現される根本としての母子相互作用の重要性(母子関係障害を交え)、ポール・トゥルニエの「子どもは大人から敵意を払われている度合いに応じて自分の人格を意識し・・・」の引用から、子どもの存在をどのようにとらえるかで個の尊厳、いのちの尊厳についての理解は違ってくること、そうした意味では「大人白身」を問題にしなければならない、といったことについて続きました。

トモエにはおなかに赤ちゃんを宿したお母さんがいます。出産し赤ちゃんがトモエの仲間となり、みんなで日々の成長を見守ります。そこでは両親の深い愛情から育まれている一個の生命が身近に感じられ、出産後の成長の過程で親をはじめまわりの大人によってその命に尊厳をもって関わる姿があります。子どもたちは実際にそのように関わってもらい自分が大切にされていることを感じます。また同時に子どもたちはそういう大人たちの姿を見て、自分がなるべき大人のイメージを膨らませながら育っています。そこに「いのちとこころ」が育まれる原型のようなものがあると思います。

園長は社会において、胎児、乳幼児とその親の環境がいのちとこころを育む基盤となり最も重要であることを強調し、トモエの実践を強くアピールしました。また、園長白身、「清流のある創造の森」自然公園構想、「6年制の教員養成機関」の必要性。「人間探求塾構想」(具体的に行動する良心的なリーダーの養成)を全国に向けてアピールしていることも付け加え、トモエの実践の延長上にそれらが実現するための協力も訴えました。

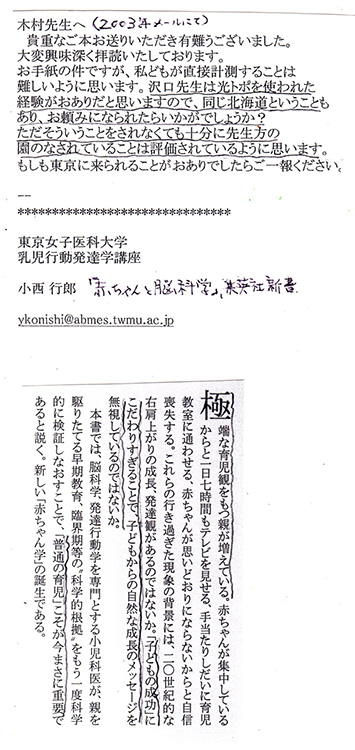

私は今回のシンポジウムのポイントは、澤口教授が園長の話を聞いてどのような反応をするかというところにおいていました。というのも、彼は日本を代表する脳科学者の一人であり、乳幼児期の環境の重要性について著書や講演などで言及していたからでした。彼から肯定的な反応が出れば、それは園長がこれまで積み上げてきた、そして私たちが参加して共に創り上げている環境が人間にとってどれほど重要であるか科学的な見地から確認されることであり、これからトモエのような環境を社会に広げていくことへの大きな力になると思ったからです。

澤口教授はパネリストの1番手として登場しました。彼は前頭連合野の重要性、持論のPQ(前頭前知性:自分の能力を把握してうまく操りながら将来へ向けた計画を立て、社会関係と自他の感情を適切に理解・コントロールしつつ社会の中で前向きに生きるための知性、人間らしさを規定する知性。~詳細は彼の著書『幼児教育と脳』文春新書)の重要性とその活性化のための実体験(社会関係、生物関係)の必要性を訴えました。彼には最初から、パネリストがみんな発表し終わったあとに、それらを受けて感じたことを表現する機会が司会者によって与えられていました。今回のシンポジウムの一番の盛り上がりは、ここでした。

司会者に指名された澤口教授は、開口一番「脳科学の観点から言えば、木村先生の言っていることにつきます」と言いました。続けて、「自然の中で遊ぶこと、親子の関係を充実させることが重要です」「そこをいいかげんにしてはいろいろ問題が起こり、後になっては取り返しがつかないことになりかねません」と幼児期の環境の重要性を力説しました。司会者は彼の話をさえぎって、「このシンポジウムには小学校以上の先生がきているので、その人たちにも何かメッセージをください」と言う始末。「最近の研究では、知性は60歳を超えても発達することがわかっている。そうしたことを考えればダメなことが起こっても適切な対応さえすれば、苦労はあるだろうけど何とかはなる」と付け加えていました。

ちなみに、渾口教授が主張するPQを豊かに育むために大切なこととは

1、目標を持たせる 2子ども同士で(好きに)遊ばせる 3あまり干渉しない

4、適当なゲーム、昆虫採集をする 5、大げさなくらい誉める です

会が終わって、園長をこのシンポジウムに推薦してくれた方いわく、「澤口さんと二人で盛り上がっていましたね」。そう、司会者による軌道修正を余儀なくされるくらい、このシンポジウムは乳幼児期の環境の重要性について強調されたものになりました。しかし、「いのちとこころ」というテーマでは、それは当然のように感じます。乳幼児期に人格の基礎がつくられること、脳は6歳までに80%、8歳までに90%が構造化される(その後の変化はある)ことを考えると、乳幼児期に大人からどのように関わってもらうか、この時期にどのような刺激を受けるかで、「いのちとして存在する自分」と「こころとして存在する自分」という人間の存在に関する骨格の部分はこの時期につくられるからです。こうした基盤の上に幼児期以降の教育があるわけです。

今回の園長の発表では、一流の脳科学者のお墨付きをもらったということで、トモエの実践の正しさのひとつの証明となり(正しさは前から信じていたけれど)、またその価値を社会ヘアピールしていく上での大きな力となるものだと思いました。

これら二つの会へ園長が招かれたことは、トモエの存在価値が広く認められだしたことの証で、そのことは、トモエのこれからのステップへの大きな力となると思います。そして全国規模の大きな会でトモエの実践が報告されたことは、多くの教育者への刺激となり、日本のあちこちでトモエのような環境が創られることの種まきになったのではないかと思います。

また、私の勝手な憶測ですが、現代の幼児教育、子育て環境の現状に対して大いなる不満と不安をもたれていたであろう澤口教授にしても、トモエの実践を知ったことで、視界が広がり、希望が膨らんだのではないでしょうか。そう信じたい。

さあ、トモエはもう私たちだけのものではなくなってきています。この当たり前とも思える環境は現代社会においては希少で、全国の(いや世界の)子どもの「いのちとこころ」を守り育みたいと考える人たち、人間はどのように生きるべきかと真剣に考える人たちが注目し、何かを求めてくる存在となってくる(もうすでにそうなっている)のです。かといって、構えることもありません。相も変わらず馬鹿をして、ワイワイガヤガヤやろうではありませんか。そこに私たちの「いのちとこころ」の輝きが放たれて、多くの人にそれが伝達されていくのですから。

2005・06年度文部科学省 人権教育開発事業 報告書

第5章 札幌トモエ幼稚園における基礎的人権教育の実践

第4節 自然環境の中で人間の豊かな感覚を養う動物行動学的実践 より

事例(28) 親子関係を逆転させてみたら…

トモエでは、抱っこ・おんぶ・肩車など、濃密なスキンシップによって、互いに心を通わせ合い、親しい人間関係を創造している。次の母のレポートには、親が子どもに同化してじゃらけあい、子どもたちがスタッフと闘いごっこを通してじゃらけあっている一例が記されている。

素晴らしかった!今日の子どもまつり。少々どころかものすごく感動した。この感動が冷めないうちにと、あわてて家へ帰り、ペンをとりました。

今回の、というか今年は、ほとんど行事に関しては何もしていない。去年は精一杯自分の中ではやっていたので、今年はあえて(?)何もしていません。何もしてないけど、その中で沢山の発見がありました。今回の子どもまつりも「何かしようか」という気持ちが湧き起こるのだけど、それはたぶん「何かしなきゃ」の気持ちから。「何しようかな~」と先パイお母さんにつぶやくと、「そういう時は何もしなくて子どもと楽しんじゃえば?」と明るくサラッと言ってもらったことで、「あっ!そっかぁ」と思えたのがとても幸いでした。ありがとう。おかげでまたひとつ素晴らしい発見がありました。

さて、トモエに来てからあわてて紙のお金を作り、おサイフも作りヒモもつけて隆史に手渡しました。「このお金は子どもしか使えないお金だからね、何か欲しいものがあったら自分で考えて使ってね」ワクワクした顔の隆史に私もワクワク。ムクムクとアイデアが湧いてきた。それは、日頃というか毎日私達の間で繰り広げられている「ママ!これ買って」の逆バージョン!!ふふ。

お店屋さんは本当にどれもステキで、すっかり子ども気分の私は、隆史と手をつなぎ、しっかりおだった。「あっ、かわいい風船!」「紙ヒコーキ!」「あ~、みてみて、折り紙のアクセサリー!!」と、おだった私に半分あきれ顔の隆史。さっそくアクセサリー屋さんでおねだりしてみました。可愛いハートの指輪が色とりどりに並んでいて、どうしても欲しくなり、「これ買って!10円だから2つほしい~!」とたのんでみた。しかし彼はキッパリと「ダメ、ダメだよ、1つにして!!」とゆずらない…。どっかで聞いたセリフ…。なんてガンコなんだ。私は時々おやつ2つ買ってやっているというのに。しかも年に1度のことなのに。アタマにきて、「2つ!」とごねた。…結果は、1つしか買ってくれなかった。次にウインナー屋さんの前を通りかかり、あまりのいいニオイに「これこれ!!」と催促すると、「後でねっ」とつれない返事。彼はスタスタッとアイスクリーム屋さんへ…。ついていくと、カワイイ帽子をかぶったお姉様たちのアイスが食べたいようで、彼は列に吸い寄せられた。「後ろに並ばなきゃ」というと、そばにいたやさしいお母さんが「いいよいいよ、入っちゃっても」みたいな感じで前をゆずってくれた。これは完全に横入りだぁー。でもすごーく嬉しかった。そして、メチャおいしいたこ焼きも買ってもらい、どうしても食べたかったウインナーもゲットし、喜びにひたりました。

ふとその横を見ると、おいしそうな焼きそば…。これはどうしてもはずせない。「買って~!!」とたのむと「ダメ!おなかこわすでしょ!」「ダメ!」の連発。「ダメ」を繰り返されるとすごーく悲しくなり、恥も外聞もなく大きな声まで出してしまった末に、やっと買ってもらった。ごめんね隆史、ヘンなお母さんで。でも、日頃の彼のせつない気持ちを実感しました。だって私の口調そのまんまなのだ。ダメ!を連発するのはもうやめようと反省しました。

おなかがいっぱいになったところで、ゲームに参加。ボクシングなんてやっているではありませんか。輪投げは長い列だし、さっそくボクシングに参加。でもここで私はとてつもない光景を目にしてしまったのでした。はじめは隆史や他の子達の勇姿に「いいぞ~!いけ~!」ってな気分で応援していたのだけど、よく見ると、この目の前で繰り広げられていることの素晴らしい意味に気付いてしまい、ぜひともお手伝いしたくなり、勝手にアシストさせてもらった。だって、ただのボクシングじゃないんだもん。

それは、本当に懐の大きい大人が子ども達の力や心を全身で受け止めている作業でした。1人2人と子どもが列を作り始めました。順番を待つ彼、彼女達はみんな興奮気味です。この気持ちを受け止めるということは並大抵ではないはず。どんどん目の色を変えてパンチしてくる子ども達はそれはそれは迫力があり、時に恐ささえ感じます。何がすごいかというと、その子のパンチを受けながら、その子に合った力加減でパンチを出し、倒れ、声をあげるその大人。日頃からじっと観察したり触れ合っているからこそできることだと感動しました。

子ども達は次第にいろんな気持ちを自分のパンチに込めて力いっぱいぶつかり、大人を倒して、それはそれは嬉しそうな顔で「やったぁ!!」と飛び上がりました。私はそれを間近で見せてもらいながら、色んな事を思いました。「自分より絶対的に強いものに受け止められて打ち勝つって、どんな気持ちなの?」と聞きたくなる気持ちをおさえていました。そんな私を見ていた男の子が、「おれ、ジュンジュンとやりたい」と言ってくれました。まさと先生と交代してすでにうっすら汗をかいているオヤジが、「オレもジュンジュンと勝負したい」と…。それなのに私は何かこわくて、「やる!」と言えませんでした。たしかに寝違えた首も痛かったし、声も出しすぎてクタクタ、でも何かが私にストップをかけました。でも何かを感じて声をかけてくれたことがとても嬉しかった。

こういう大人達からの愛を無条件に受けるという意味は、それを受けた子どもにとって計り知れないものがあるでしょう。それをさりげなくやってしまう小さいまさととオヤジは汗びっしょりになって戦っていました。

このトモエでは本当にさりげなく、こんなに素晴らしい事が繰り広げられている。「こんなことしていいの?」と心配してしまう人がいたり、色んな反応があって当たり前だろう。だって私達大人は子どもの時こんな風に体ごと受け止めてもらったり、大人に負けてもらったりしたことがない人の方が今断然多いのじゃないだろうか。大声出して泣いたり怒ったり笑ったりできるということが、どれだけ大切な意味があるのか。それをできなかった大人の方がはるかに多い今、トモエの素晴らしさをキャッチできて本当に良かった。ここに入ると決められた自分さえもほめたくなる。

良いものは人に伝えたくなるし、分かち合いたくなる。育児や他の事で余裕もないけど、でも大切なことは誰かに伝えたいな、と思いました。それにしても、米澤先生、船山先生、本当に今日は素晴らしいものを見せて頂きありがとうございました。子ども達に大きな愛をありがとうございました。普段さりげなく繰り広げられているこの作業の裏側を垣間見ることができて、良かった。本当に園長先生、ありがとうございます。スタッフの方々にも感謝です。そして何かの形でこの思いを誰かに伝えていきたいと強く思います。“子どもまつり”という行事の中で色んな大人達のさりげないあったかい気持ちに触れることができた貴重な一日でした。

PS.このボクシングを少し離れたところから真剣な真っ直ぐな瞳で見ていた少年は、何を感じていたのかナ?